防災用品

「もしも」に備える防災用品

大地震が予測されている現在、企業としては施設の安全確保や従業員の食料や睡眠の確保などが求められます。大災害の発生時には帰宅困難者も多く出ることが予想されますので、従業員が施設内に留まれるような対策が必要となります。

人の備え

従業員の食料・睡眠の確保・帰宅困難者対策

大規模地震発生後3日間は、救命・救助活動、消火活動、緊急輸送活動等が優先されます。

災害発生直後、公共交通機関が運行を停止している中で、大量の帰宅困難者が徒歩等により一斉帰宅を開始した場合には、緊急車両の通行の妨げになる可能性があります。

また、帰宅困難者自身が、集団転倒などに巻き込まれる可能性、火災や沿道建物からの落下物等により負傷するおそれがあるなど、大変危険な状態になります。

このため、大規模地震発生時においては、「むやみに移動を開始しない」ことが重要です。

東京都の条例では、大災害の発生時には、施設の安全を確認したうえで、従業員を事業所内に留まらせることを基本としています。

従業員の3日分の水・食料の他に救急医薬品、睡眠・トイレ等の生活環境の備えを進めておきましょう。

備蓄品の量は最低3日間、推奨1週間

復旧までにかかる時間:電気6日、上水道30日、ガス55日

災害発生時は、電気やガス、水道などのライフラインが止まってしまいます。

内閣府が発表した首都直下地震等による東京の被害想定によると、ライフラインの復旧目標日数は、電気6日、上水道30日、ガス55日となっています。

普段から飲料水や保存のきく食料などを備蓄しておくことが大切です。

各職場、施設、ご家庭などで、必要なものは少しずつ違うと思いますので、備蓄するものを確認し、いざという時に慌てず行動できるようにしましょう。

飲料水

農林水産省の『緊急時に備えた家庭用食料品備蓄ガイド』では、飲料水として一人に1日1リットルの水が必要とされています。さらに調理などに必要な水も含めると、1日3L程の備蓄が望ましいとされています。

非常食

主食の米やパンの他にも、タンパク質の摂れる缶詰やレトルト食品などの副食も準備しておきましょう。カセットコンロがあれば、温かいものを食べることもできます。

野菜ジュースなど、常温で備蓄できるタイプのものを選べば不足しがちなビタミンなどの栄養素を補うこともできます。

他にお菓子などもあれば、災害時の精神的なストレスを少しでも和らげることができます。エネルギー補給効果もあるチョコレートやビスケットなどもおすすめです。

カセットコンロ・ガス

カセットコンロとガスがあれば、温かい食事を食べることができます。災害時はストレスも多く体調も崩しがちです。

温かい食事を摂ることは、健康管理のためにも必要です。

毛布・ブランケット・エマージェ��ンシーシート

災害時などに体温低下を防ぐエマージェンシーシートや毛布は、災害時の必須アイテムです。

人間は体温が低下すると体力を消耗してしまいます。雨が降っていればなおさらです。災害はいつどこで起こるかわかりません。真冬に起こった場合、寒さへの備えは重要です。

屋内であれば、毛布が使用できますが、屋外や室内でも体育館のような場所であれば、断熱効果のあるエマージェンシーブランケットがおすすめです。

トイレ・簡易トイレ

災害時に困ることのNo.1はトイレの問題です。

大規模地震などの災害時には、水洗トイレが使用できなくなります。

断水や停電だけではなく、建物内の排水設備が故障する場合や、 建物からの下水管路または汚水処理施設が故障する場合もあります。

マンションやオフィスビルなどで、排水設備が損傷していることに気づかずに、水洗トイレを使い続けると、汚水が溢れたり、逆流して大変なことになります。

排水管の破断や漏水などは、専門業者に排水設備の診断をお願いすることになりますが、大規模災害時に業者がすぐに来てくれるとは限りません。

そのため、災害時には携帯トイレなどを使用することになります。

自治体などでも携帯トイレを、一日一人5回の排泄として、最低3日~1週間分は備蓄しておきましょうとしています。

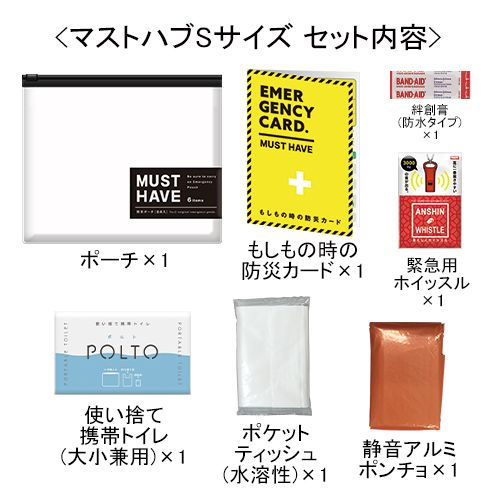

非常用持ち出し袋

オフィスに被害があった場合、オフィスから避難することになります。

災害時にすぐに避難できるように、避難時に最低限必要な物を入れた「非常用持ち出し袋」の用意をしておきましょう。

収納する袋は、両手が空くリュックサックタイプがおすすめです。軽くて防水機能があるものがおすすめです。

避難所や自宅まで徒歩で移動することを考え、重さや大きさなど持ち運べるか考慮して中身を考えましょう。